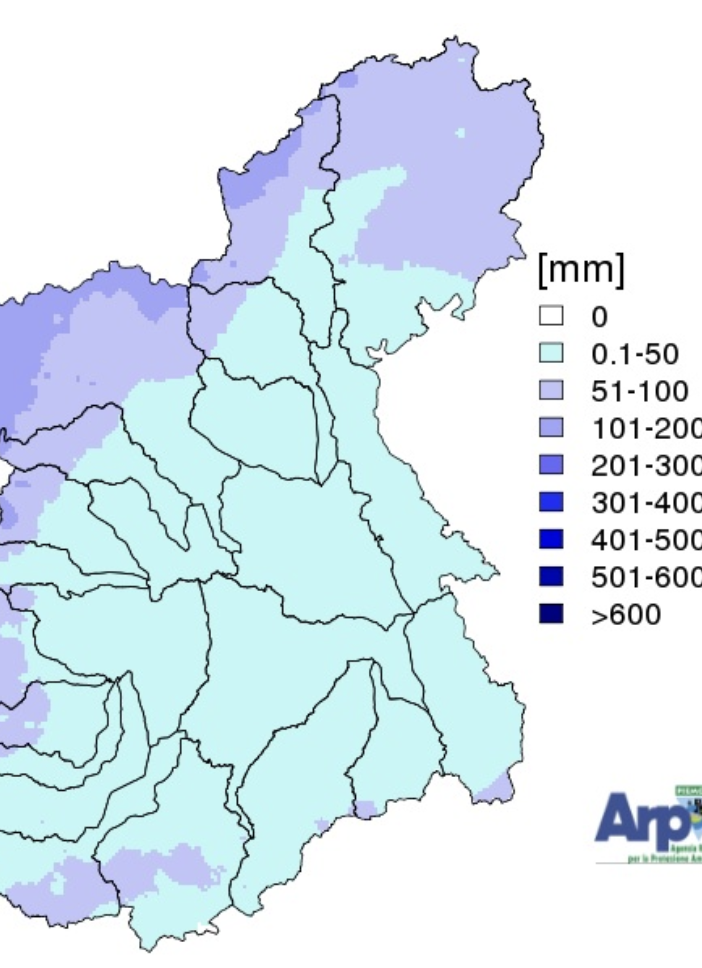

Il mese di marzo 2023 ha registrato precipitazioni al di sotto della norma climatica 1991-2020, con un deficit medio quantificabile in circa -40%: la distribuzione non è risultata uniforme, infatti, si registrano deficit più contenuti sui settori di confine settentrionali e valori pressoché in media sulla Valle d’Aosta. Le zone alpine occidentali, al confine con la Francia, hanno beneficiato delle nevicate riducendo in parte il deficit pluviometrico.

Con l’inizio della primavera prosegue la serie di mesi con precipitazioni al di sotto dei valori storici: nell’ultimo anno solamente i mesi di agosto e dicembre 2022 hanno determinato surplus idrici, peraltro contenuti. Da segnalare inoltre come da inizio gennaio solamente in 2 giornate, l’8 gennaio e il 14 marzo, sono state registrate sulla regione precipitazioni medie superiori a 5 mm.

Analizzando l’anomalia delle precipitazioni dell’anno idrologico sull’intero bacino del Po, chiuso alla confluenza con il Ticino, si evidenziano deficit importanti, oltre il 50%, sulle pianure torinesi, cuneesi, in provincia di Asti e nel Biellese.

Se rapportiamo la situazione attuale con il passato, utilizzando l’indice SPI sulla scala dei 3 mesi (gennaio- febbraio-marzo), si nota comunque una situazione di siccità moderata sui settori orientali della regione. Considerando lo scenario a medio (6 mesi) e lungo (12 mesi) termine, dove l’indice riflette la scarsità di pioggia osservata nell’ultimo anno quando, in 10 mesi su 12, l’anomalia di precipitazione è stata negativa, si evidenzia come ampie porzioni del territorio regionale si trovino in condizioni di siccità severa o estrema.

Analizzando il bilancio idro-climatico (ovvero la differenza tra pioggia caduta ed evapotraspirazione) medio sul Piemonte, calcolato a fine marzo 2023 per l’anno idrologico in corso, si evidenzia come risulti inferiore al 5° percentile calcolato sugli ultimi 65 anni, risultando inoltre inferiore ai valori di fine marzo 2022.

Per quanto riguarda le temperature si segnala un marzo caldo (anomalia positiva di oltre 1°C) che lo colloca al 9° posto tra i più caldi dal 1958. Le temperature nella parte centrale del mese sono risultate sostanzialmente in media ma in generale si è trattato dell’ennesimo mese con temperature medie sopra i valori storici: l’ultimo mese con temperature in linea coi valori di riferimento (1991-2020) è stato aprile 2022.

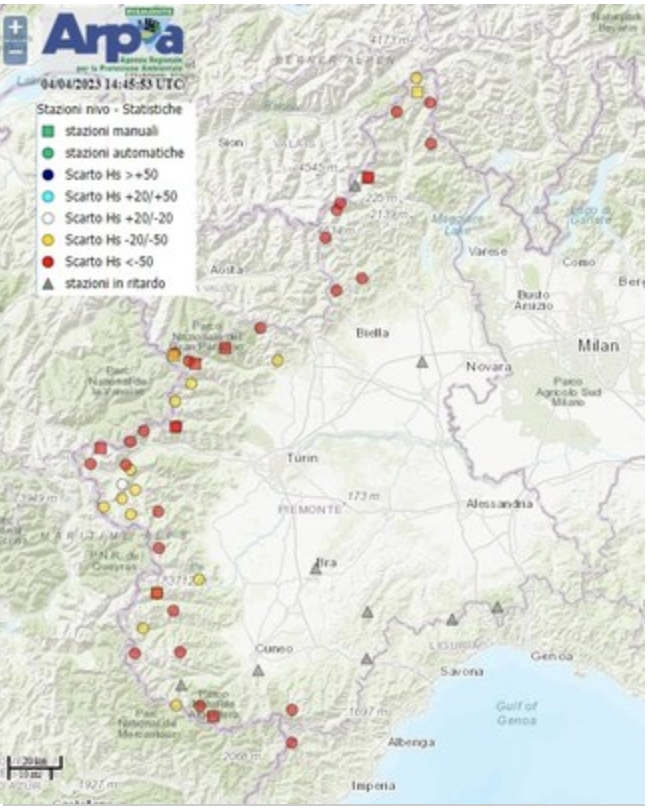

Il mese di marzo è stato perlopiù avaro di neve nei settori meridionali che hanno però beneficiato maggiormente delle nevicate abbondanti a cavallo del mese di febbraio e marzo, mentre sui settori settentrionali da metà mese si sono registrati frequenti episodi nevosi a ridosso delle creste di confine che hanno favorito un incremento degli spessori al suolo. Situazione intermedia per i settori occidentali rispetto agli altri due, con nevicate contenute all’ inizio e frequenti episodi lungo le creste da metà mese.

I quantitativi di neve fresca cumulati per il mese di marzo risultano comunque sotto la media del periodo e si registra una intensa diminuzione degli spessori di neve al suolo in tutti i settori, soprattutto nelle stazioni al di sotto dei 2000m di quota.

Nella successiva figura si mostra l’andamento della neve al suolo per una stazione significativa delle alpi marittime, con la rapida fusione del manto nevoso.

A livello regionale si nota comunque un innevamento deficitario sulle Alpi piemontesi, con locali deficit più contenuti in alta Val Susa.

A livello di SWE (snow water equivalent) le stime modellistiche effettuate su tutto il bacino del Po alla confluenza col Ticino, mostrano valori complessivi che, seppur migliori rispetto al 2022, permangono al di sotto della media del periodo, con un deficit stimato attorno al -50%.

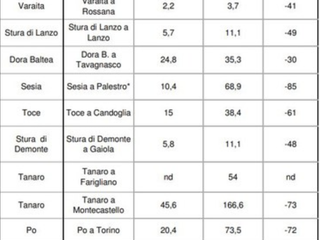

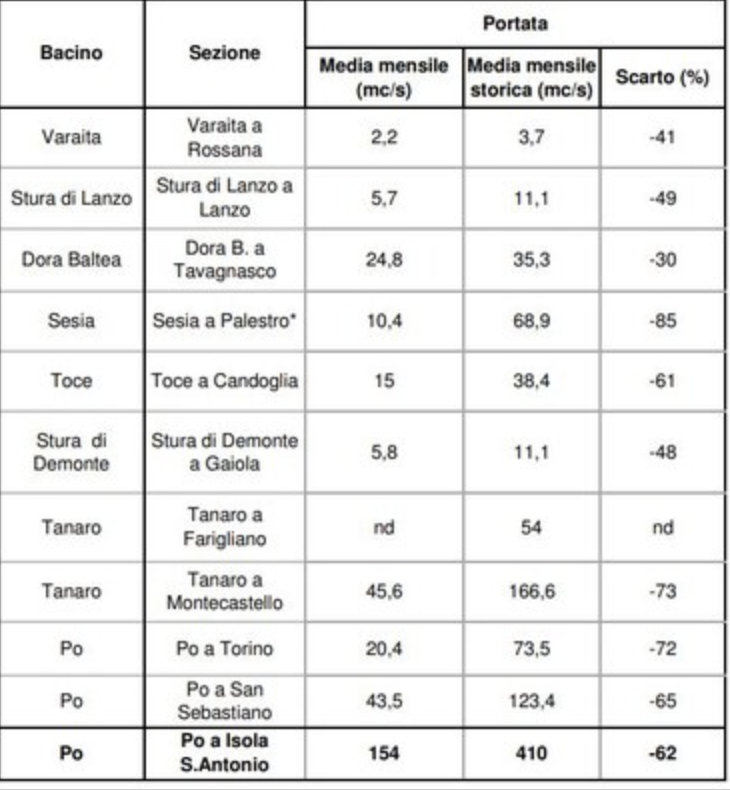

Le portate dei corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario permangono ovunque al disotto dei valori medi storici di riferimento. I deficit più significativi si registrano nel bacino del Sesia (-85%), del Tanaro (-73%) e anche lungo l’asta del Po dove si passa da oltre il -70% di Torino a oltre il -60% a valle a Isola S. Antonio.

All’idrometro di Isola Sant’Antonio, che rappresenta la chiusura dell’intero bacino piemontese del Po, la portata media di marzo, pari a 154 mc/s, in una classifica di portate mensili di marzo dal 1996 al 2022 per questa stazione, si posiziona al primo posto tra le più basse, seguita dal 2005 dove la portata media di marzo era stata pari a 158 mc/s.

Come si può notare dalla figura seguente, è ormai da un anno che le portate medie mensili del Po nella sezione di chiusura del bacino piemontese, sono costantemente su valori inferiori a quelli minimi calcolati sul periodo di riferimento, con la sola piccola eccezione per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 che registrano portate di pochissimo più alte delle minime ma comunque bel al disotto delle medie.

I valori di soggiacenza dei piezometri che attualmente forniscono dati in tempo reale, danno un’indicazione della tendenza del livello della falda nel rispettivo acquifero superficiale. I valori del livello piezometrico superiori al 75° percentile della naturale oscillazione stagionale evidenziano situazioni di maggiore criticità. La tabella seguente mostra i livelli di criticità negli ultimi 12 mesi.